Claude Charlier, Bruxelles, 9 mai 2025

Trois questions non résolues concernant les musiques de J.S. Bach

Au cours de mes nombreux ouvrages que j’ai parcourus sur l’ensemble de la littérature consacrée au compositeur, je n’ai jamais vu qu’on y abordât sérieusement un début d’hypothèse ou une tentative de réponse crédible, sur les trois questions que je souhaite vous soumettre.

Pourquoi J. S. Bach a-t-il composé un second volume du Clavier bien tempéré ?

On se borne laconiquement de constater le fait et à éviter de se poser la question à savoir, à connaître la vraie raison qui a poussé J.S. Bach a écrire une seconde version du Clavier bien tempéré ?

Si on compare les quelque 6 000 œuvres de G. Telemann ou la production de A. Vivaldi, J.S. Bach n’a certes pas la même approche de l’œuvre d’art que celle de ses contemporains. Le nombre relativement peu nombreux de ses œuvres (plus ou moins 1 100) ne peut s’expliquer que par une différence de profondeur et de qualité intellectuelle !

Chaque œuvre est différente et personnalisée.

J.S. Bach n’avait pas le tempérament à se répéter et à écrire deux fois la même chose.

Sur cette simple évidence, on peut déjà constater que J.S. Bach composait déjà comme les compositeurs du dix — neuvième siècle.

Alors, pourquoi refaire une seconde version d’une première démonstration sans appel ?

Un moyen d’y parvenir est de comparer minutieusement les deux versions.

Il y a tout d’abord la longueur des deux volumes qui est sensiblement différente. Le second volume comporte une vingtaine de pages complémentaires. Il existe bien une raison !

Pour comprendre l’évolution de ce processus créateur, il faut partir de la genèse du binôme prélude et fugue vers les années 1690 - 1710 !

À cette époque le prélude et la fugue se suivaient sans interruption et seule la fugue était la pièce de résistance. Le prélude était une simple « mise en bouche ». Je vous invite à relire les œuvres de G. Boehm (1733) ou surtout celle de son mentor, D. Buxtehude (1707). Cependant, celui-ci, dans ces dernières oeuvres présente déjà quelques timides tentatives visant à scinder les deux binômes. Ce processus créateur, J.S. Bach le développera par la suite.

Dans ses premiers préludes et fugues pour orgue ou encore dans les premières sonates pour clavecin (BWV 913, 914), J. S. Bach, garde encore une structure peu élaborée et proche de cette unicité.

Cependant, dès le premier volume du Clavier bien tempéré, le compositeur rompt définitivement avec cette tradition. Prélude et fugue sont déjà bien distincts. Les premiers préludes du premier volume sont encore proches des toccatas : (BWV 847, 850, 851 ou même encore le 866). La fugue reste exclusivement la pièce la plus travaillée, l’œuvre maîtresse qui concentre toutes les techniques contrapuntiques.

En revanche, dans le second volume, il en va tout autrement. Le premier prélude consiste en un prélude libre, très élaboré, et déjà le second prélude (BWV 871) présente des formulations et des séquences répétitives beaucoup plus structurées, proches du contrepoint. À cela il faut ajouter que progressivement les préludes s’allongent (BWV 873, 877, 882, 886, 890, 891) à tel point que certains égalent ou vont même jusqu’à dépasser la longueur de la fugue.

La remarque la plus intéressante à considérer, c’est qu’il s’agit de pièces travaillées de la même manière que les fugues, tels le mouvement droit et le mouvement contraire. En parallèle, ils développent aussi un nombre de sujets croissants. Le prélude devient équivalent au second binôme et il ne représente plus une simple introduction. Une évolution évidente qui s’est réalisée en vingt ans, environ.

Je pourrais faire la même démonstration en ce qui concerne les préludes pour orgue.

Une évolution similaire se retrouve dans ces préludes. Les premiers préludes sont proches des toccatas (BWV 531, 533, 585). Mais dans le binôme 533 ou mieux encore dans le 543 en la mineur, le prélude débute telle une toccata, mais les conclusions deviennent progressivement plus travaillées du point de vue du contrepoint. Il s’agit de prélude de transition. Enfin, dans les grands préludes complexes de la maturité BWV 552 ou le 544 on retrouve les mêmes procédés contrapuntiques que dans les fugues, surtout dans le prélude BWV 547 en do majeur.

Un sujet que je n’ai pas abordé dans mes diverses analyses du Clavier bien tempéré, centrées exclusivement sur la structure complexe des fugues : c’est la tessiture des œuvres. Cependant, j’ai pu relever, au passage, une proportion de fugues qui s’exprimaient plus souvent dans le registre grave dans le second volume. Une étude, une comparaison approfondie entre l’étendue des tessitures entre les deux volumes devrait être réalisées et il est très probable que simultanément à l’évolution du binôme traditionnel, le compositeur ait aussi simultanément élargi sa palette sonore. Déjà dans la première fugue du second volume (BWV 870) de larges sections se déroulent dans le registre des graves, plus rarement utilisé précédemment. Ceci peut aussi être argumenté grâce à la fugue BWV 888. Dans cette œuvre, la dix-neuvième du second volume ou le compositeur dépasse la tessiture d’un clavier usuel de l’époque : la première note à la basse de la mesure 16 ; le « la » de la voix de basse. Ceci tend à prouver que ces œuvres étaient écrites » à la table » avec relativement peu de souci en ce qui concerne strictement l’exécution instrumentale ou alors qu’il fallait impérativement disposer d’un instrument muni d’un pédalier afin de pouvoir reproduire l’œuvre dans sa totalité.

Une évolution similaire se retrouve également dans le traitement du chromatisme. Cette technique d’écriture qui se trouve déjà dans la huitième fugue du second volume (BWV 875) sera reprise d’une manière lancinante et plus intense dans la fugue dix-huit (BWV 887). Dans la musique de J.S. Bach, rien ne se perd ! Ce sont toujours les mêmes techniques d’écriture qui reviennent, mais toujours poussées à l’extrême dans le second volume.

Un troisième point auquel il faudrait aussi tenter de répondre est de connaître la ou les raisons qui ont poussé le compositeur à rejeter catégoriquement dans le second volume une quelconque allusion, un soupçon d’emprunt aux musiques nouvelles.

On ne peut contester que J. S. Bach était un novateur, ouvert à toutes les musiques. Il connaissait toutes les musiques : allemandes, italiennes, françaises dans lesquelles il a puisé, cité beaucoup d’éléments.

On pourrait donc s’étonner qu’à la fin de sa vie, il ne se soit pas intéressé à la musique nouvelle dont il était certainement informé par ses fils aînés. Ce n’est certes pas par manque d’ouverture d’esprit. Je me suis souvent posé cette question et je n’ai trouvé qu’une seule réponse. Ma conclusion est certes « subjective » et fera certainement l’objet de critiques acerbes, mais, je pense, sincèrement, qu’elle ne devrait pas être rejetée d’emblée, car elle me semble tout à fait plausible. Sans vouloir entrer dans des considérations d’ordre esthétique que pouvait bien apporter à un esprit comme celui de J. S. Bach cette nouvelle musique, dont la transition brusque s’est faite un une seule génération ?

Il faut bien logiquement admettre que si on retire, les « piano » « forte » présents à chaque mesure, les ornements et l’abondance des gammes ; si on retire tous ces différents éléments, il ne reste plus grand-chose à se mettre sous la dent. Cette musique n’était pas à même de nourrir un Q. I. supérieur à la moyenne et de satisfaire un esprit complexe élaboré, affamé, désireux d’une nourriture intellectuelle plus consistante, une musique à même de pouvoir combler un esprit du niveau de notre compositeur. Je suis bien conscient de l’énormité que j’avance et je vous vois déjà bondir de votre siège, mais objectivement je n’ai trouvé comme seule réponse valable que : celle du manque d’intérêt et l’ennui que pouvait lui procurer ce type d’œuvres ! On ne joue pas ici dans la même catégorie, un peu comme dans l’univers de la boxe : il y a les poids lourds et les poids légers !

En ce qui me concerne, et en fonction du temps qui me reste, je pense me consacrer plus spécifiquement aux fugues à plusieurs sujets dans les cantates. Elles se situent, le plus souvent dans les grands cœurs d’entrée tels les numéros : BWV 47, 103, 148 ou encore 179.

Vous trouverez la liste exhaustive dans mon article : J. S. Bach, le père de la fugue à un seul sujet ! Ou des chiffres et des lettres sans aucun symbole, publié il y a maintenant plusieurs années sur ce site. Je tenterai de déterminer le nombre précis de sujets, deux ou trois, car les exégètes parlent souvent de double fugue, mais poussent rarement l’analyse dans le détail. Je m’attacherai à comparer les différents types d’introduction des sujets avec ceux des œuvres pour clavier. Je pense, en toute honnêteté, retrouver les mêmes structures, car les possibilités d’introduire les différents thèmes sont relativement limitées. En revanche, une difficulté complémentaire sera de déterminer les reprises ou les citations éventuelles de ces thèmes dans les parties orchestrales en relation avec les mêmes sujets dans les parties chorales.

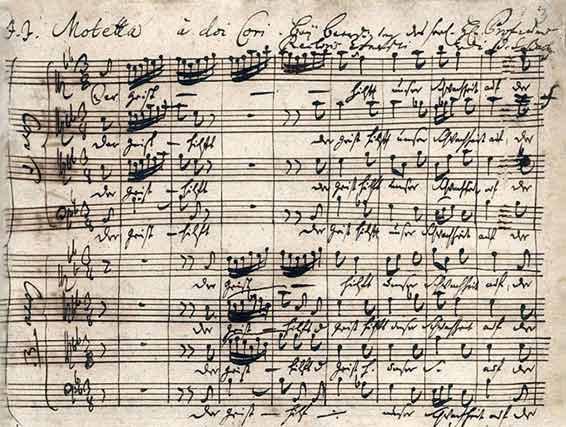

Pour ce faire, j’utiliserai la première édition de la Bachgesselschaft qui se trouve en ligne et j’indiquerai les différents thèmes identiques soit par des chiffres : 1, 2 ou 3 pour les parties orchestrales et par des lettres A, B, C pour les parties chantées afin de mieux les distinguer dans ces structures très élaborées.

Malheureusement, je ne suis plus à même de me payer le luxe de louer la créative suite d’Adobe et je pense qu’une analyse « à l’ancienne « n’entachera pas la qualité du travail !

Bonne lecture,

À bientôt,

![]() Claude Charlier

Claude Charlier

10 mai 2025

À propos - contact |

S'abonner au bulletin

| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale| Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

À propos - contact |

S'abonner au bulletin

| Biographies de musiciens | Encyclopédie musicale | Articles et études | La petite bibliothèque | Analyses musicales | Nouveaux livres | Nouveaux disques | Agenda | Petites annonces | Téléchargements | Presse internationale| Colloques & conférences | Collaborations éditoriales | Soutenir musicologie.org.

Musicologie.org, 56 rue de la Fédération, 93100 Montreuil. ☎ 06 06 61 73 41.

ISSN 2269-9910.

Vendredi 9 Mai, 2025 15:58